人与人的合作不是人力的简单相加,而是复杂和微妙得多。在人与人的合

作中,假定每个人的能力都为1,那么10个人的合作结果就有时比10大得多,

有时甚至比1还要小。

有一个著名的拉绳实验就充分说明了这个问题。

这个实验中,先把被试者分成2人组、3人组和8人组,要求各组用尽全力

拉绳,然后要求这些被试者单独用尽全力拉绳。不管是分组拉绳还是单独拉

绳,都用灵敏度很高的测力器分别测量各组和每个被试者的拉力,并进行比

较。测量和比较的结果是,2人组的拉力只是这两人单独拉绳时拉力总和的

95%;3人组的拉力只是这3人单独拉绳时拉力总和的85%;而8人组的拉力则

降到这8个人单独拉绳时拉力总和的49%。

拉绳实验中出现“1+1<2”的情况说明:有人偷懒!而且在一起干活的人越

多,偷懒的现象越严重!众所周知,人有与生俱来的惰性,单枪匹马地独立干

活,干得好或干得差均由自己负责,一般都会竭尽全力。可是当集体一起干活

时,由于责任分解到大家身上,每个人的责任相对小了,于是自然而然就会出

现偷懒现象。当责任分解到越多人身上,每个人的责任相对就越小,偷懒现象

就越严重。社会心理学家研究认为,这是集体干活时存在的一个普遍现象,并

将其概括为“社会浪费”。

聪明的美国人把简单的道理总结成为定律,这就是华盛顿合作定律:一个

人敷衍了事,两个人互相推诿,三个人则永无成事之日。这多少有点类似于“三

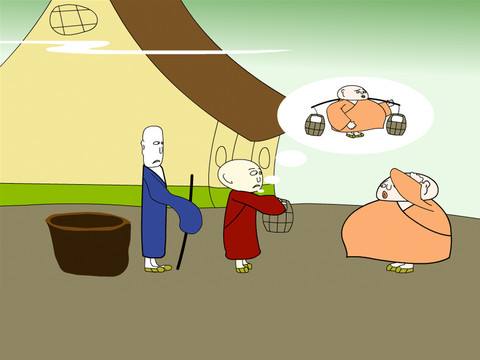

个和尚的故事”。

三个和尚的故事相信大家都比较熟悉了。

有三座庙,庙里有三个和尚。一开始他们轮流挑水,很累,三人商量分三

段挑,你挑第一段,我挑第二段,他挑第三段,轮流休息。三个和尚一协作把

缸里的水就挑满了。第二座庙,三个小和尚被老和尚叫去,说庙里立个新规

定,从今天起谁挑得多,晚饭就给他加一道菜,谁挑得少,晚上菜就减半,或

吃白饭。这样三个小和尚你追我赶一会儿就把缸里的水挑满了。第三座庙,三

个小和尚商量,把后山上的竹子砍了,连在一起做一个输水管道,在河边装一

个轱辘,第一个和尚舀水,水桶上去,第二个和尚往漏斗里灌水,流入庙内,

第三个和尚在庙里把水装缸里。三人轮流做。

资料来源:赵海男.谁坐了你的位置.北京:北京理工大学出版社,2009

(有删改)

如果利用华盛顿合作定律来分析这个故事的话可以知道,这个故事实际上

揭示的是合作中的冲突、无效问题。但我们同样可以看到,当众人齐心协力完

成某件事情的时候,每一个参与者都会感到自豪,找到了合作的乐趣甚至长期

的伙伴。

华盛顿合作定律表明,合作是一个问题,怎样合作也是一个问题。一个单

位、一个企业效益不好,不在其他方面找原因,而是简单地归罪于“和尚”多

了,于是减员、下岗。

然而,实际上并非如此,有的单位、企业人员减了却并没有增效,“和尚”

少了,还是没水吃。

看来,有没有水吃,与和尚的数量多少没有必然的联系。怎样才能破解“三

个和尚没水吃”的困局呢?

第一种解决办法是:有一个和尚提出,大家轮流去挑水,结果,吃水的问

题迎刃而解。

第二种解决方法是:一个和尚提出分工负责,你挑水,我砍柴,他做饭,

每人明确责任,同时又分工合作,这样,不仅解决了吃水问题,也建立了新的

管理机制。

第三种解决方法是:一个和尚提出,建立一种激励机制,谁主动承担挑水

的任务,就是对寺里作出重大贡献,在物质分配、职务晋升等方面优先考虑,

如果挑水成绩显著,给予重奖。这样,吃水问题也不再是问题,还促进了这个

寺庙的“精神文明”建设,寺庙管理提高到一个新水平。

解决吃水问题,关键在管理。

|